Болезни суставов

- Алькаптонурия и охронотический артрит

- Анкилозирующий спондилартрит (болезнь Бехтерева)

- Асептический субхондральный некроз (остеохондропатии)

- Болезнь Кашина — Бека (деформирующий эндемический остеоартрит)

- Инфекционные специфические артриты

- Инфекционный неспецифический полиартрит

- Классификация и номенклатура болезней суставов

- Краткое изложение современных представлений об этиологии и патогенезе заболеваний суставов

- Метаболические артриты

- Неинфекционные дистрофические артриты

- Общие вопросы лечения болезней суставов

- Поражение суставов при гемофилии и скорбуте (гемартрозы)

- Поражения суставов, связанные с различными заболеваниями

- Ревматический артрит

- Рентгенография суставов

- Эндокринные артриты

Классификация и номенклатура болезней суставов

Классификация заболеваний суставов представляет значительные трудности. Эти трудности обусловлены, во-первых, чрезвычайным многообразием суставных заболеваний, имеющих подчас весьма сходные клинические и анатомические признаки, и, во-вторых, неясностью этиологии и патогенеза большинства поражений суставов. К тому же отсутствует единая номенклатура суставных заболеваний.

В большинстве зарубежных стран все заболевания суставов и периартикулярных тканей, а также некоторые заболевания мышц, периферических нервов объединяются под названием «ревматические заболевания». В странах французского языка все эти заболевания именуются термином «ревматизм», к которому добавляется для пояснения слова «воспалительный» или «дегенеративный».

Кроме того, еще до сих пор в зарубежной литературе можно встретить термин «суставной ревматизм», употребляемый по отношению к самым различным заболеваниям суставов.

Некоторые отдельные артриты имеют в разных странах самые различные наименования.

Например, одно и то же заболевание называется: инфекционный неспецифический полиартрит, ревматоидный полиартрит, хронический эволютивный полиартрит и т. д. Все это создает большую путаницу в диагностике и лечении отдельных нозологических форм суставных заболеваний.

«Болезни суставов», М.Г. Остапенко, Э.Г. Пихлак

Нарушение обмена и ферментативных процессов, вероятно, играет важнейшую роль, но менее всего изучено. Хорошо известно лишь значение нарушения мочекислого обмена в развитии подагрического артрита. При остальных видах дистрофических поражений обычно не удается обнаружить нарушения белкового, липоидного, минерального или углеводного обмена. При инфекционных артритах изменения белкового обмена с развитием гипергамма-глобулинемии хорошо известны и имеют большое значение…

Рентгенопневмограмма дает отчетливое представление о состоянии суставной капсулы (растяжение ее экссудатом, сморщивание в результате фиброзных процессов, наличие перемычек, разделяющих суставную полость на отдельные камеры, и т. д.). Это исследование имеет особенно большое значение перед проведением ортопедохирургических манипуляций на суставах. Основным рентгенологическим методом исследования суставов является рентгенография. Однако нужно иметь в виду, что в начальной стадии…

Антибиотики Ввиду большого значения общей и очаговой инфекции в возникновении и течении многих воспалительных заболеваний суставов антибиотики являются необходимым компонентом комплексной терапии. При специфических инфекционных артритах они служат средством этиотропной терапии (например, левомицетин при бруцеллезных артритах, стрептомицин — при туберкулезных, пенициллин — при гонорейных). При ревматизме и инфектартрите, при которых велика роль очаговой инфекции, антибиотики…

По данным Kellgren, при коллагеновых болезнях происходит дезорганизация соединительной ткани с разрушением нормального коллагено-мукополисахаридного комплекса, заменой коллагена аморфным веществом (фибриноид) и с накоплением большого количества кислых мукополисахаридов. В эксперименте на животных Kellgren установил, что в процессе дезорганизации соединительной ткани освобождаются вещества типа пептидов, способные, превращаясь в аутоантигены, вызвать неспецифическую сенсибилизацию организма (аутоаллергия). Однако, по мнению…

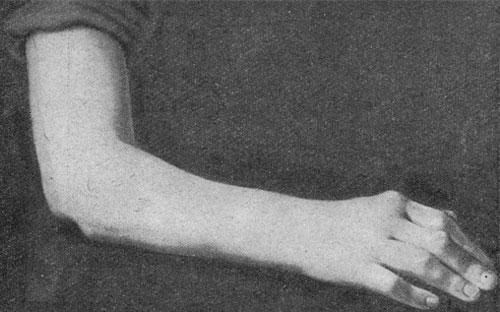

Подкожный ревматоидный узелок вблизи локтевого сустава Эти узелки имеют весьма типичное гистологическое строение: в центре находится очаг фибриноидного некроза, а по периферии лучеобразно располагаются крупные гистиоциты, которые в дальнейшем превращаются в фибробласты. Ревматоидные узелки, или гранулемы, могут быть самой различной величины: от лесного ореха до микроскопических. Они чаще всего располагаются в толще околосуставных тканей, но…

Поражение мышцНаиболее ранним и постоянным внесуставным симптомом является поражение мышц, которое может быть как трофического, так и воспалительного характера. Особенно характерна для инфектартрита атрофия мышц, имеющих отношение к пораженным суставам. При тяжелых формах инфектартрита атрофия мышц может быть очень резкой и диффузной. По нашим наблюдениям, в некоторых случаях заметную атрофию мышц можно наблюдать уже через…

Поражение глаз в виде ирита, иридоциклита, иридохориоидита представляет собой одно из довольно редких висцеральных проявлений инфектартрита. Sorsby и Garmot (1946) нашли ирит у 15 больных из 332 обследованных. В. В. Оржешковский, В. С. Карапетян, Н. В. Тимофеева (1959), исследовав 175 больных инфектартритом, обнаружили иридоциклит или катаракту как его последствие в 5,13% случаев. Чаще всего поражение…

Встречается значительно реже и имеет меньшее прогностическое значение. Поражение легких при инфектартрите проявляется чаще всего в виде хронически протекающей интерстициальной пневмонии, обострения которой наступают одновременно с обострениями артрита. В этот период у больных появляется кашель, одышка, субфебрилитет. При исследовании легких обнаруживается небольшое очаговое притупление перкуторного звука в нижних отделах, при аускультации — жесткое дыхание и…

До настоящего времени не существует какого-либо биохимического или иммунологического показателя, который был бы специфичен только для инфектартрита (относительную специфичность имеет лишь определение ревматоидного фактора), поэтому главное место в диагностике и дифференциальной диагностике этого заболевания по-прежнему принадлежит клинике. Однако существует целый ряд лабораторных тестов, которые в этом отношении оказывают врачу большую помощь. Морфология крови и показатели…

Большие трудности также представляет дифференциальная диагностика легких, «амбулаторных» форм ревматизма и инфектартрита, проявляющихся болями и небольшими экссудативными явлениями в суставах, субфебрильной температурой, небольшим ускорением РОЭ. Здесь следует прежде всего учитывать состояние сердца. Общая слабость, сердцебиение, ощущение боли и перебоев в области сердца, лабильность пульса, динамика аускультативных и электрокардиографических данных, а в некоторых случаях признаки порока…