Инфекционный неспецифический полиартрит

Инфекционный неспецифический полиартрит (или, как его коротко называют, инфектартрит) — это общее инфекционно-аллергическое заболевание, которое морфологически характеризуется системным поражением соединительной ткани, преимущественно в области суставов, а клинически — множественным артритом с хроническим, прогрессирующим течением, с значительными деформациями суставов и нарушением их функции.

Инфекционный неспецифический полиартрит — одна из основных форм так называемых коллагеновых болезней, или коллагенозов, куда, кроме того, относят также ревматизм, системную красную волчанку, системную склеродермию, узелковый периартериит, дерматомиозит и сывороточную болезнь.

Общим для всех этих заболеваний является системное поражение соединительной ткани с фибриноидным изменением ее основного вещества.

Неясность этиологии и патогенеза инфектартрита не только не позволяет дать ему более точное патогенетическое определение, но и порождает большую путаницу и разнообразие в его номенклатуре.

«Болезни суставов», М.Г. Остапенко, Э.Г. Пихлак

Данные Cavelti и Steffen в значительной мере подтверждают аутоиммунную теорию происхождения коллагеновых болезней и, в частности, инфектартрита. Согласно этой теории, болезнетворный фактор — антиген (например, стрептококковый токсин) является лишь пусковым механизмом болезни. Ткани, подвергшиеся его воздействию (в данном случае участки соединительной ткани), приобретают антигенные свойства, становясь аутоантигенами, по отношению к которым в организме вырабатываются аутоантитела….

Гиперплазия и фибриноидное изменение ворсинок синовиальной оболочки при инфектартрите В находящихся здесь сосудах наблюдаются явления васкулита. При дальнейшем течении процесса образуется склероз синовии, причем очаги склероза перемежаются со свежими очагами мукоидного набухания и фибриноидного некроза с выраженной плазмоклеточной и гистиоцитарной реакцией вокруг, что свидетельствует о непрерывности течения патологического процесса (А. И. Струков и А. Г….

Характер течения заболевания может быть весьма различным. Наиболее типично медленно прогрессирующее течение, на фоне которого наблюдаются периодические подострые вспышки (рецидивы) с обострением всех симптомов артрита. Причинами рецидивов могут быть самые разнообразные факторы: инфекция, охлаждение, переутомление и т. д. По нашим данным, в ранней стадии болезни у 51,9% больных обострению непосредственно предшествует острая инфекция. В более…

Со стороны желудочно-кишечного тракта отмечаются главным образом функциональные изменения, которые проявляются прежде всего в понижении секреторной функции желудка. Снижение кислотности желудочного сока у больных инфектартритом общеизвестно. По нашим данным, понижение свободной соляной кислоты имеет место у 61,2% больных. Довольно часто отмечаются понижение аппетита, диспепсические явления, метеоризм, запор. Последнее, вероятно, связано также с нарушением тонуса вегетативной…

Смерть больных наступает в большинстве случаев через 3 — 5 лет от начала клинических проявлений амилоидоза. Поражение почек служит плохим прогностическим признаком, так как свидетельствует о глубоком поражении соединительной ткани, неблагоприятном течении процесса и значительно ограничивает возможности терапии, в частности применение пиразолоновых и гормональных препаратов, золота. Однако в некоторых случаях мы наблюдали относительно благоприятное течение…

По данным Kellgren, при коллагеновых болезнях происходит дезорганизация соединительной ткани с разрушением нормального коллагено-мукополисахаридного комплекса, заменой коллагена аморфным веществом (фибриноид) и с накоплением большого количества кислых мукополисахаридов. В эксперименте на животных Kellgren установил, что в процессе дезорганизации соединительной ткани освобождаются вещества типа пептидов, способные, превращаясь в аутоантигены, вызвать неспецифическую сенсибилизацию организма (аутоаллергия). Однако, по мнению…

Подкожный ревматоидный узелок вблизи локтевого сустава Эти узелки имеют весьма типичное гистологическое строение: в центре находится очаг фибриноидного некроза, а по периферии лучеобразно располагаются крупные гистиоциты, которые в дальнейшем превращаются в фибробласты. Ревматоидные узелки, или гранулемы, могут быть самой различной величины: от лесного ореха до микроскопических. Они чаще всего располагаются в толще околосуставных тканей, но…

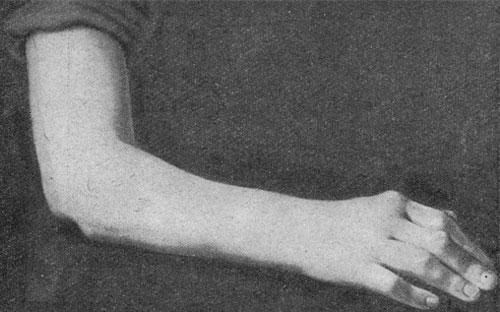

Поражение мышцНаиболее ранним и постоянным внесуставным симптомом является поражение мышц, которое может быть как трофического, так и воспалительного характера. Особенно характерна для инфектартрита атрофия мышц, имеющих отношение к пораженным суставам. При тяжелых формах инфектартрита атрофия мышц может быть очень резкой и диффузной. По нашим наблюдениям, в некоторых случаях заметную атрофию мышц можно наблюдать уже через…

Поражение глаз в виде ирита, иридоциклита, иридохориоидита представляет собой одно из довольно редких висцеральных проявлений инфектартрита. Sorsby и Garmot (1946) нашли ирит у 15 больных из 332 обследованных. В. В. Оржешковский, В. С. Карапетян, Н. В. Тимофеева (1959), исследовав 175 больных инфектартритом, обнаружили иридоциклит или катаракту как его последствие в 5,13% случаев. Чаще всего поражение…

Встречается значительно реже и имеет меньшее прогностическое значение. Поражение легких при инфектартрите проявляется чаще всего в виде хронически протекающей интерстициальной пневмонии, обострения которой наступают одновременно с обострениями артрита. В этот период у больных появляется кашель, одышка, субфебрилитет. При исследовании легких обнаруживается небольшое очаговое притупление перкуторного звука в нижних отделах, при аускультации — жесткое дыхание и…