Патологическая анатомия

Морфологической основой инфекционного неспецифического полиартрита является системная дезорганизация соединительной ткани с преимущественной локализацией этого процесса в суставах. Соединительная ткань, как известно, состоит из двух главных компонентов: клеток и межклеточного вещества. Основными клеточными элементами соединительной ткани являются фибробласты.

Кроме того, в состав клеток соединительной ткани входят гистиоциты, плазматические, ретикулярные, тучные, пигментные и жировые клетки. Межклеточное вещество соединительной ткани состоит из аморфного основного вещества и волокон — коллагеновых, ретикулиновых и эластиновых. Основное вещество соединительной ткани состоит из высокополимеризованных кислых мукополисахаридов (гиалуроновая, хондроитинсерная кислоты, гепарин), прочно соединенных с белком, а также гликопротеидов.

Мукополисахариды основного вещества обладают способностью полимеризоваться и деполимеризоваться. Под влиянием различных ферментов (например, гиалуронидазы), антител, инфекционных токсинов может происходить деполимеризация основного вещества с нарушением полисахаридно-белкового комплекса.

Большинство авторов считает, что мукополисахариды основного вещества — продукт секреции фибробластов. Кроме того, материал для построения основного вещества поступает также из крови.

Следует отметить, с одной стороны, большую чувствительность соединительной ткани к действию различных ферментов, витаминов (особенно аскорбиновой кислоты), гормонов, а с другой стороны, ее крайне замедленный обмен и медленное восстановление белков, что отражается на течении локализующихся в ней патологических процессов.

«Болезни суставов», М.Г. Остапенко, Э.Г. Пихлак

Данные Cavelti и Steffen в значительной мере подтверждают аутоиммунную теорию происхождения коллагеновых болезней и, в частности, инфектартрита. Согласно этой теории, болезнетворный фактор — антиген (например, стрептококковый токсин) является лишь пусковым механизмом болезни. Ткани, подвергшиеся его воздействию (в данном случае участки соединительной ткани), приобретают антигенные свойства, становясь аутоантигенами, по отношению к которым в организме вырабатываются аутоантитела….

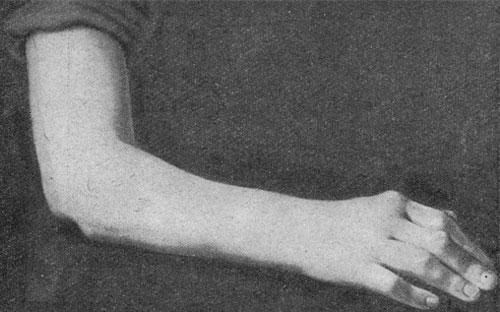

Подкожный ревматоидный узелок вблизи локтевого сустава Эти узелки имеют весьма типичное гистологическое строение: в центре находится очаг фибриноидного некроза, а по периферии лучеобразно располагаются крупные гистиоциты, которые в дальнейшем превращаются в фибробласты. Ревматоидные узелки, или гранулемы, могут быть самой различной величины: от лесного ореха до микроскопических. Они чаще всего располагаются в толще околосуставных тканей, но…

Поражение мышцНаиболее ранним и постоянным внесуставным симптомом является поражение мышц, которое может быть как трофического, так и воспалительного характера. Особенно характерна для инфектартрита атрофия мышц, имеющих отношение к пораженным суставам. При тяжелых формах инфектартрита атрофия мышц может быть очень резкой и диффузной. По нашим наблюдениям, в некоторых случаях заметную атрофию мышц можно наблюдать уже через…

Поражение глаз в виде ирита, иридоциклита, иридохориоидита представляет собой одно из довольно редких висцеральных проявлений инфектартрита. Sorsby и Garmot (1946) нашли ирит у 15 больных из 332 обследованных. В. В. Оржешковский, В. С. Карапетян, Н. В. Тимофеева (1959), исследовав 175 больных инфектартритом, обнаружили иридоциклит или катаракту как его последствие в 5,13% случаев. Чаще всего поражение…

Встречается значительно реже и имеет меньшее прогностическое значение. Поражение легких при инфектартрите проявляется чаще всего в виде хронически протекающей интерстициальной пневмонии, обострения которой наступают одновременно с обострениями артрита. В этот период у больных появляется кашель, одышка, субфебрилитет. При исследовании легких обнаруживается небольшое очаговое притупление перкуторного звука в нижних отделах, при аускультации — жесткое дыхание и…