Поражение сердца

Поражение сердца у больных инфектартритом в последние годы привлекает к себе внимание исследователей. Долгое время считалось, что отсутствие поражения сердца при инфектартрите является дифференциально-диагностическим признаком по отношению к ревматизму.

Однако в течение двух последних десятилетий появилось много морфологических и клинических наблюдений, доказывающих существование «ревматоидного» поражения всех трех оболочек сердца.

Bywaters, Baggenstoss, Rosenberg и Hench, Cruickshank, Bunim, Cokoloff и Spodik и др. показали, что при морфологическом исследовании в миокарде, клапанах сердца, перикарде, стенках коронарных сосудов обнаруживаются микроскопические ревматоидные узелки, сходные с подкожными узелками.

В результате деструкции соединительной ткани макроскопически обнаруживаются деформации клапанов (аортальных и митральных) с утолщением и сращением их створок, изменения стенки аорты и ее фиброзного кольца, явления митрального и аортального пороков сердца. В 25 — 30% секционных случаев инфектартрита обнаруживается изолированный перикардит. Частота поражения сердца при инфектартрите, по секционным данным различных авторов, колеблется от 25 до 65%.

Engleman (1955) обнаружил значительное поражение сердца (очаговый миокардит, перикардит, изменения клапанов и коронариит, наличие ревматоидных узелков в миокарде и сосудах) в 38 из 43 аутопсий. Vignon, Perkin, Duran (1962) из 12 случаев аутопсий в шести нашли поражение клапанов сердца, аорты, коронарных сосудов и перикарда. Cruickshank при аутопсиях 100 больных инфектартритом обнаружил васкулит сосудов сердца в 20 случаях.

«Болезни суставов», М.Г. Остапенко, Э.Г. Пихлак

Позднее работами Svartz, Kunkel и др. было установлено, что феномен агглютинации обязан своим происхождением наличию в сыворотке больных инфектартритом особого белкового высокомолекулярного вещества с коэффициентом осаждения 19 S, относящегося к гамма-глобулину. В сыворотке здоровых людей это вещество обнаружено не было. Этот «макроглобулин» и получил название ревматоидного фактора. В последствие Harrboe, Seifert и др. было показано,…

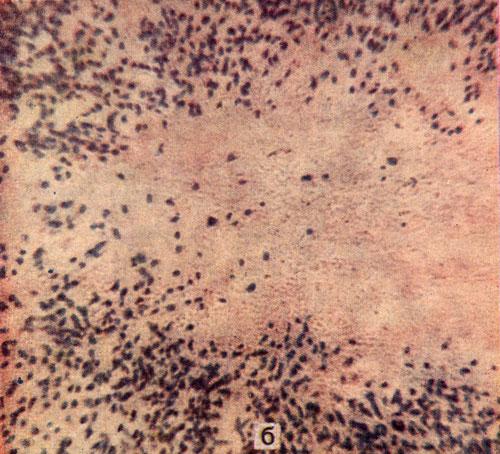

Гистологическая картина ревматоидных узелков а – ревматоидные узелки (гранулемы) с центральной зоной некроза, окруженной гистиоцитами в капсуле коленного сустава больного инфектартритом: б- ревматоидиый узелок под большим увеличением (препарат Н. Н. Грицман). В стенках сосудов обнаруживаются различные воспалительные и дистрофические изменения: пролиферация эндотелия, фибриноидный некроз, гиалиноз и склероз стенки с закрытием просвета сосуда, явления пан- и…

Фактору «бездеятельности», которому старые авторы придавали доминирующее значение, в настоящее время отводится второстепенная роль; о правильности такого взгляда говорит быстрое развитие амиотрофии и частое несоответствие между степенью ее развития и интенсивностью воспалительного процесса в суставах. Однако в некоторых случаях, при значительном уменьшении подвижности сустава, этот фактор может иметь значение добавочного. Большинство авторов (Н. А. Вельяминов,…

Признаки нарушения вегетативной иннервации наиболее отчетливо выражены в более поздних стадиях заболевания, они являются чрезвычайно стойкими и прогрессируют с течением болезни. Это заставляет предполагать, что в узлах пограничного ствола, кроме функциональных нарушений, имеют место и органические изменения воспалительного или дегенеративного характера. В последние годы появились сообщения об органических изменениях периферических нервов, что клинически проявляется в…

Это самый тяжелый вариант клинического течения инфектартрита. Форма эта была впервые описана Coste и Delbarre (1953) под названием polyarthritis grave (тяжелый полиартрит) и А. И. Нестеровым (1955) под названием «септическая» форма инфектартрита. В литературе она часто фигурирует как «злокачественная форма». «Септическая» форма характеризуется, помимо поражения суставов, высокой лихорадкой с ознобами и проливными потами, анемией и…